搜索

全球气候变化正以前所未有的强度冲击着湖泊生态系统的稳定性。在季风气候区,日益加剧的旱雨季分异现象与持续升高的气温形成双重胁迫,通过促进内源氮释放与富营养化进程,深刻改变着湖泊生态面貌。这一气候变化驱动的连锁反应,使得高原湖泊的水质安全面临严峻挑战。

上海交通大学云南(大理)研究院与上海交通大学环境科学与工程学院的王欣泽团队,近期在国际权威期刊《Water Research》发表重要研究成果。题为“Seasonal hydrological variation impacts nitrogen speciation and enhances bioavailability in plateau lake sediments” (doi.org/10.1016/j.watres.2024.122990)的论文,创新性结合氮素赋存形态分析与分子结构解析,系统揭示了旱雨季交替对洱海沉积物氮素迁移转化及释放潜能的调控机制,为理解气候变化背景下的湖泊富营养化过程提供了新的理论视角。

氮元素作为湖泊富营养化的关键驱动因子,其动态过程受到外源输入与内源释放的共同调控。在季风气候区,剧烈的季节性降水变化显著影响着湖泊氮循环——雨季的高强度外源输入与高温环境协同作用,不仅加速氮素周转速率,更通过激活沉积物内源释放通道,引发水质恶化、蓝藻水华暴发及生物多样性衰退等生态风险。值得注意的是,沉积物氮的释放潜力与其赋存形态和分子本征特征密切相关,而季节性水文变化对此过程的深层作用机制尚未明晰。

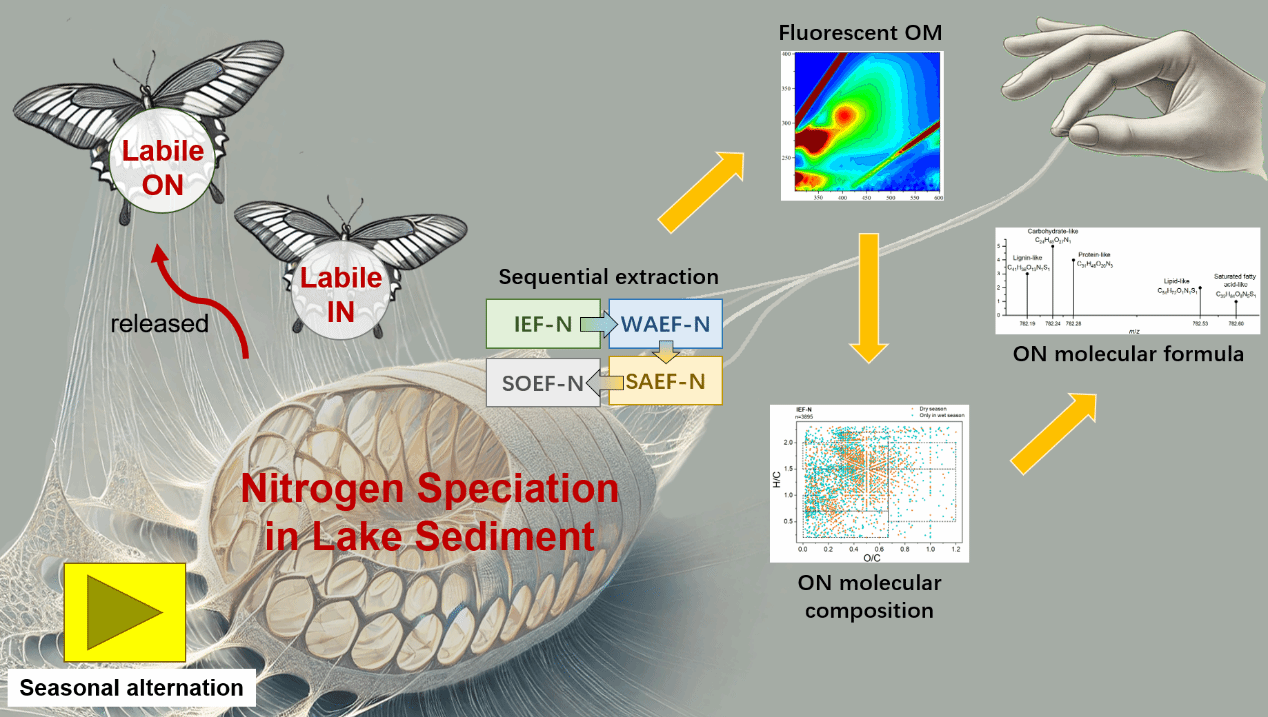

为破解这一科学难题,王欣泽团队采用顺序提取法分离沉积物中不同结合形态的氮素,结合紫外-荧光光谱与傅里叶变换离子回旋共振质谱(FTICR MS)技术,从分子层面解析有机氮的化学组成特征。研究以云南高原湖泊洱海为对象,通过旱季(3月)和雨季(9月)的对比观测,解析了氮素形态分布及生物有效性的季节响应关系。

研究结果显示,旱雨季交替引发的水文变化通过多途径重塑沉积物氮素的生态行为:离子交换态有机氮(IEF-ON)作为生物可利用性最高的形态,含有最高的类蛋白物质(26.2%),其微生物矿化过程在旱、雨季分别受到水体溶解氧和水温的调控。在雨季,不稳定组分的输入加速其矿化为NH₄⁺,并通过物理-生物扰动持续释放至上覆水体;弱酸提取态有机氮(WAEF-ON)与浮游植物之间的诸多联系表明其为沉积物中藻源性ON的主要载体,含有最高的脂类组分占比(11.7%)。强降雨有利于外源不稳定物质和藻类颗粒物质在沉积物中的沉积,而OM分解引起的pH值降低促进WAEF-N的再溶解,在水力扰动作用下释放到上覆水中。由于藻源性的脂质和木质素是光敏性的,雨季期间的交替降雨-阳光模式加速了WAEF-ON的分解,使其重新参与到湖泊氮循环过程中;北部湖区沉积物受藻华暴发与外源输入叠加影响,表现出显著高于南部的季节性氮波动。雨季不稳定组分输入的增加可能会触发"启动效应(priming effect)",使原本稳定的木质素、单宁酸等惰性组分再矿化,这种微量活性组分对气候变化的敏感性可能对氮循环格局产生超比例影响。

随着全球气候变化持续加剧,湖泊内源氮释放过程与环境因子的耦合机制日趋复杂。该研究揭示了季节性水文变化对湖泊沉积物氮素释放的复杂影响,特别是气候变化对沉积物氮形态和生物有效性的调控作用。这一研究不仅深化了我们对湖泊沉积物氮周转过程的理解,也为未来湖泊生态保护与管理提供了重要的科学依据。随着气候变化的持续进展,我们迫切需要通过更多的研究和技术手段,提升对湖泊生态系统变化的预测能力,为水环境保护提供坚实的理论基础。