搜索

环境科学与工程学院“洱清沐民”暑期社会实践团于7月25日至28日赴云南大理市开展社会实践。本次实践聚焦洱海水土环境治理,调研学习洱海治理生动实践,积极引导环境学院学生践行习近平生态文明思想。本次实践由环境学院党委副书记何圣兵、教务办主任袁兆国带队,学院本硕学生共18人参与。

空间统筹、历史沿革

7月25日上午,实践团前往大理州智慧洱海监管指挥中心参观学习。工作人员详细介绍了目前建设的数据收集与分析系统。该系统主要运用了机器学习、大数据分析等新技术,自动采集环境数据,同时将洱海水质、水生态的空间变化等情况模拟显示在电子屏幕上。系统有力辅助了短期预警、长期分析与反应调度的工作开展,体现AI新技术在环境治理领域中的广阔应用前景。

7月25日下午,实践团前往大理洱海科普教育中心,了解洱海的基本情况与历史变化概况。教育中心培养的“红领巾”讲解员与“大讲解员”一道向实践团师生讲述了洱海从清到浊再变清的过程,科普了洱海水质与生态环境等基本状况。

科教助力、政策赋能

7月26日上午,实践团前往上海交通大学云南(大理)研究院开展座谈。研究院副院长封吉猛,高原湖泊污染控制研究中心实验室负责人孙天阳,工程运营主管、工程师杨明与办公室党建科教主管张琳出席座谈。座谈会上,相关负责人讲解了洱海治理相关具体工作,并向实践团师生详细解释了关键治理技术的原理。实践团成员围绕洱海治理与负责人开展了热烈的讨论。会后,实践团一行参观了大理研究院,了解研究院内部设施功能与成立历史等。

7月26日下午,实践团前往大理州洱海管理局开展座谈。大理州洱海管理局党组成员、副局长杨学松应邀出席。座谈会上,杨学松从政府管理角度分享了洱海保护的经验与前景展望。他强调,政府部门需要充分发挥统筹、监管与组织能力,通过政策引导推动地方企业积极参与洱海保护,以实现地方经济的可持续发展。

产业转型、资源循环

7月27日上午,实践团前往洱源兆泓农业科技有限公司参观。海菜花种植是洱海水环境改善后新发展起来的绿色产业。海菜花具有极高的食用价值,同时也是一种水质状态指示物种,能够反映水体健康程度并具有一定的净化作用。目前该公司共种植上百亩海菜花,远销至北京、上海、深圳等地。公司已实现盈利并为附近村庄提供近200人就业机会。

7月27日下午,实践团前往邓川工业园的顺丰洱海环保股份洱海有机循环工程中心学习生物质有机肥的生产。生产中心主要收集附近村庄的农业生产废弃物,例如牲畜粪便、养殖污水,与城镇中产生的餐厨垃圾等一同进行堆肥,生产出对土地更友好、肥效更持久的有机肥。有机肥产业是当地的支柱产业,既能创造较高的经济收益,还有助于洱海保护和资源循环。

洱海守清、治污护源

7月28日上午,实践团跟随上海交通大学云南(大理)研究院的洱海科考船出海开展污染物取样、监测工作。在已设立的自动监测点之外,研究人员还需定期在洱海上布设的其他点位采集水样,对一些关键指标进行监测,例如浊度、溶解氧、有机物和营养盐含量等。在船上,何圣兵向同学们讲解了洱海的水文知识和监测时所用的设备与技术手段。经过一上午的随船取样监测,实践团成员深刻体会到保持洱海环境的任务艰巨,洱海守清需久久为功。

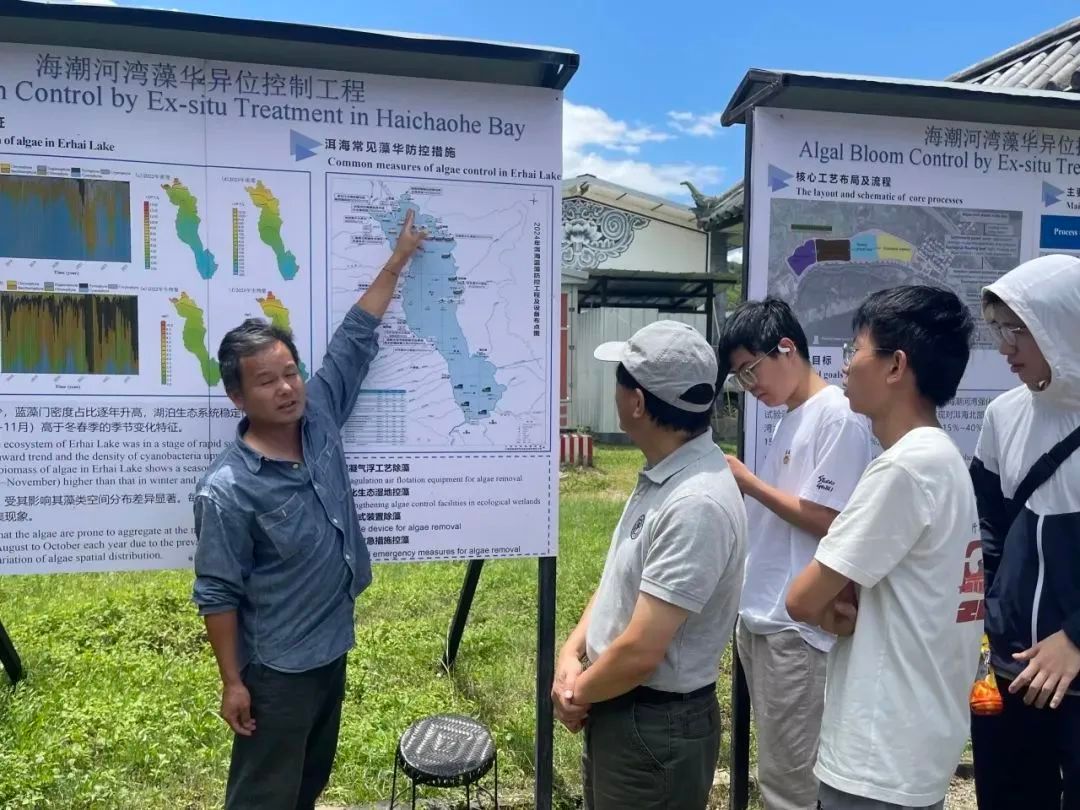

7月28日下午,实践团前往云南(大理)研究院海潮河湾强化控藻试验示范工程调研学习,工程运营主管杨明带领实践团参观工程并解释技术细节。该工程是建设在洱海岸边的水体净化工程,将岸边具有一定藻密度的洱海水体引入工程湿地,经沉淀、生物膜净化和砾石床过滤后排回洱海,起到提升水体水质的效果。该工程所在的水湾由于地形原因,水质相对较差,容易发生藻类聚集,因此工程主要是在人造湿地的环境下,通过生物膜将水体脱氮除磷,减少藻类生长。

绿水青山天地广阔,美丽中国功成有我。实践团成员将继续投身祖国环境保护与治理事业,在时代征程中书写青春答卷。

图片:李忠裕、常雨杨

文字:常雨杨