搜索

近日,上海交通大学环境科学与工程学院王欣泽研究员团队在生态指标《Ecological Indicators》在线发表了题为“Research advancements on agricultural non-point source pollution in major lake and reservoir watersheds of China: Status, sources, monitoring, and prospects”的研究成果。该综述论文针对我国主要湖泊和水库流域农业面源污染问题,综合分析了中国主要湖库流域(如鄱阳湖、太湖、滇池、洱海、三峡水库等)的污染现状,从农田种植、畜禽养殖、水产养殖和农村生活四大污染源展开分析,提出“天-空-地-湖”三维监测网络,旨在为流域污染治理提供理论支持。论文第一作者为上海交通大学环境科学与工程学院2024级博士生田远松,通讯作者为上海交通大学环境科学与工程学院王欣泽研究员,第一完成和通讯单位均为上海交通大学。

01

研究简介

农业面源污染是指来自非特定来源的溶解或固体污染物,它们通过径流过程(或融雪)进入接收水体,如河流、湖泊、水库和海湾。随后导致富营养化或其他类型的水体污染。因分散性、难治理性和滞后效应已成为全球性环境问题。相较于点源污染,其在流域尺度的监测、负荷核算与管理更具挑战性。世界上许多国家和地区都面临着农业面源污染的威胁,中国是一个拥有众多湖泊和水库流域的农业大国,如鄱阳湖、太湖、滇池、洱海、三峡水库等。然而很少有研究对中国主要重点湖泊和水库流域的农业面源污染进行综合评价,系统整合和评估流域农业面源污染的现状、监测和前景的综述也鲜有报道。

鉴于此,本研究基于中国生态环境部、农业农村部、国家统计局公开数据和文献数据库综合分析中国主要重点湖泊和水库流域农业面源污染的现状;讨论了流域农业面源污染四个主要的来源;总结农业面源污染监测面临的挑战和模型研究的最新进展;提出了流域农业面源污染的发展方向和前景。

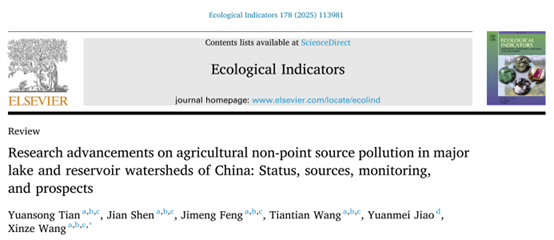

图1 图文摘要

02

图文导读

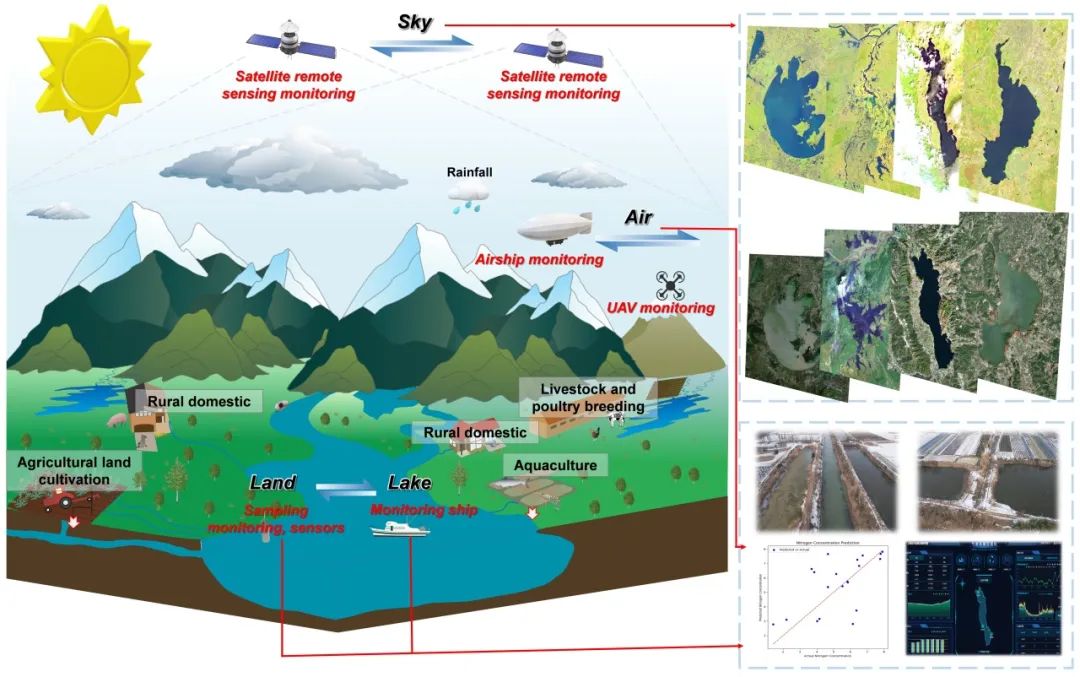

本综述首先综合评估分析了中国主要重点湖泊和水库流域的农业面源污染现状。根据《中国湖泊生态环境研究报告》,中国有2670个面积大于1平方公里的天然湖泊,总面积超过8万平方公里。此外,中国最大的水库三峡水库位于长江上游。大多数湖泊和水库的特点是农业生产和农村居民活动水平高,在带来丰富的农产品和就业机会的同时,也带来了大量的生态和环境污染问题。主要包括了东部平原典型的大型湖泊流域(鄱阳湖和太湖)、西南典型云贵高原湖泊流域(滇池和洱海)、长江上游大型水库流域(三峡水库)、青藏高原咸水湖流域(青海湖)。

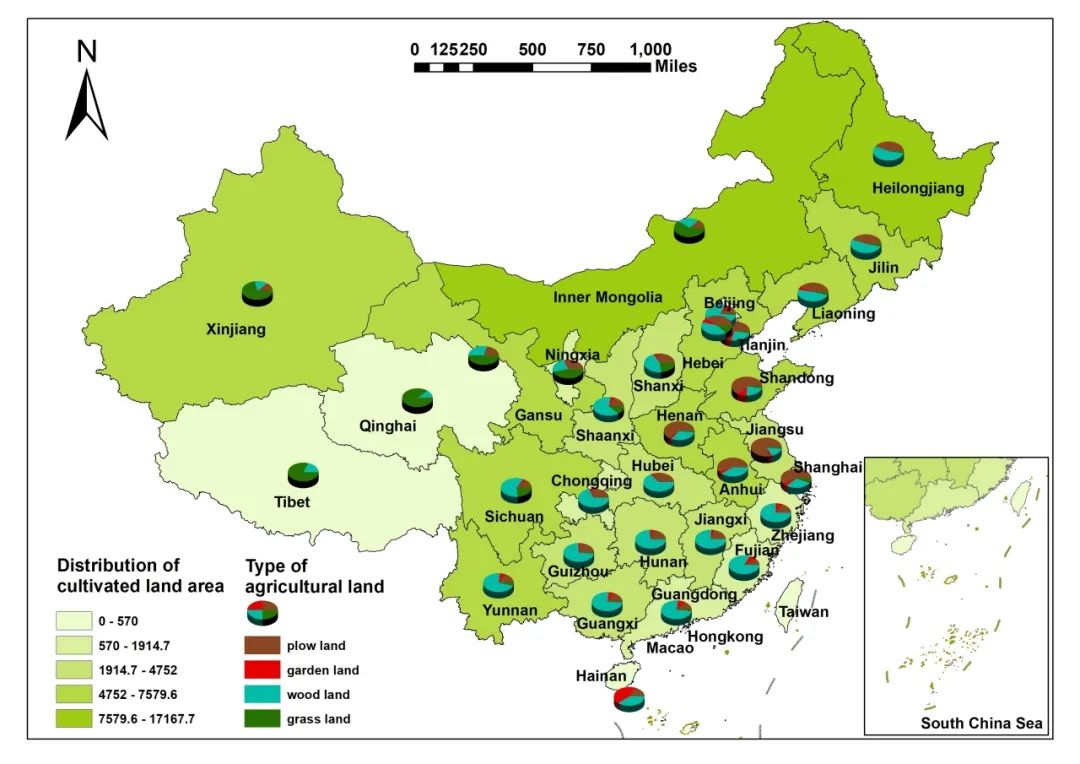

图2 中国主要湖泊、水库流域及当前土地利用覆盖地图

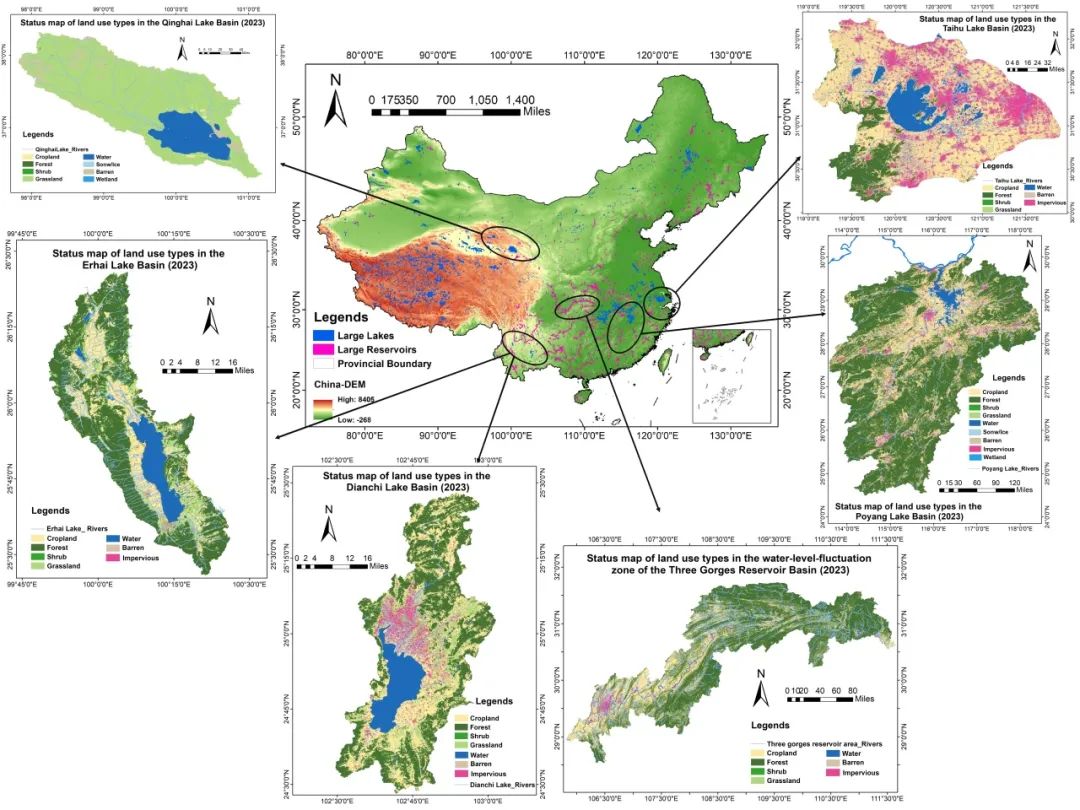

区分不同来源的农业面源污染是制定有效的中国重点湖泊和水库流域监测方案的关键。农业面源污染主要来源于农业生产和农村生活污水。农业生产包括农作物种植、牲畜饲养和水产养殖。通过文献综述,我们将ANPSP分为农业种植源、畜禽养殖源、水产养殖源和农村家庭源四大类(3+1)。此外,中国中东部地区的耕地面积明显高于中国西部青藏高原地区,这可能主要是因为青藏高原的气候和温度条件不适合耕地。因此,我们认为青藏高原上的湖泊,如青海湖,受农业生产污染较少,而中国西南部的云贵高原和东部平原上的耕地广泛,因此洱海、太湖、鄱阳湖和其他淡水湖很可能受到农田耕作农业面源污染的影响。

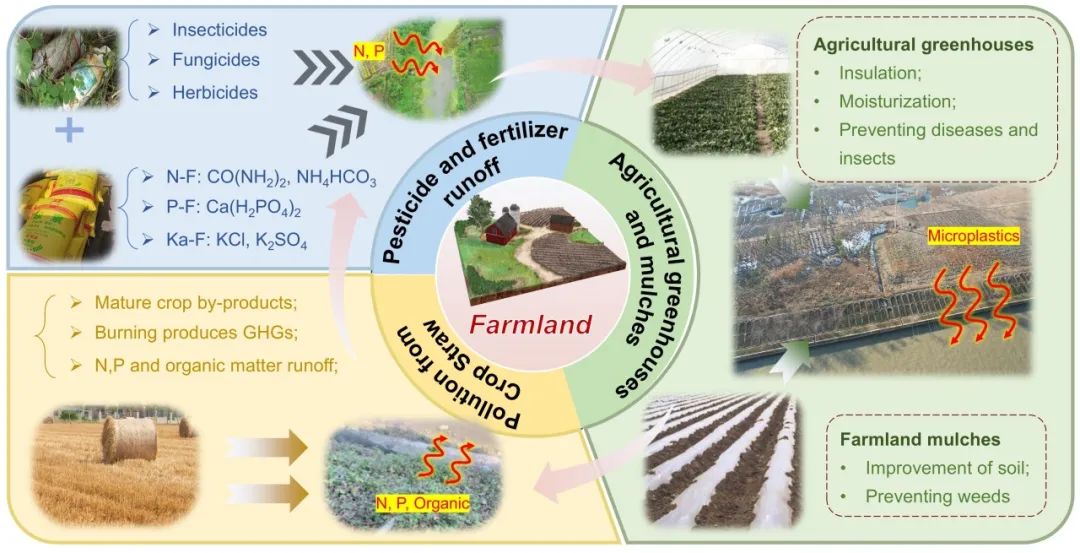

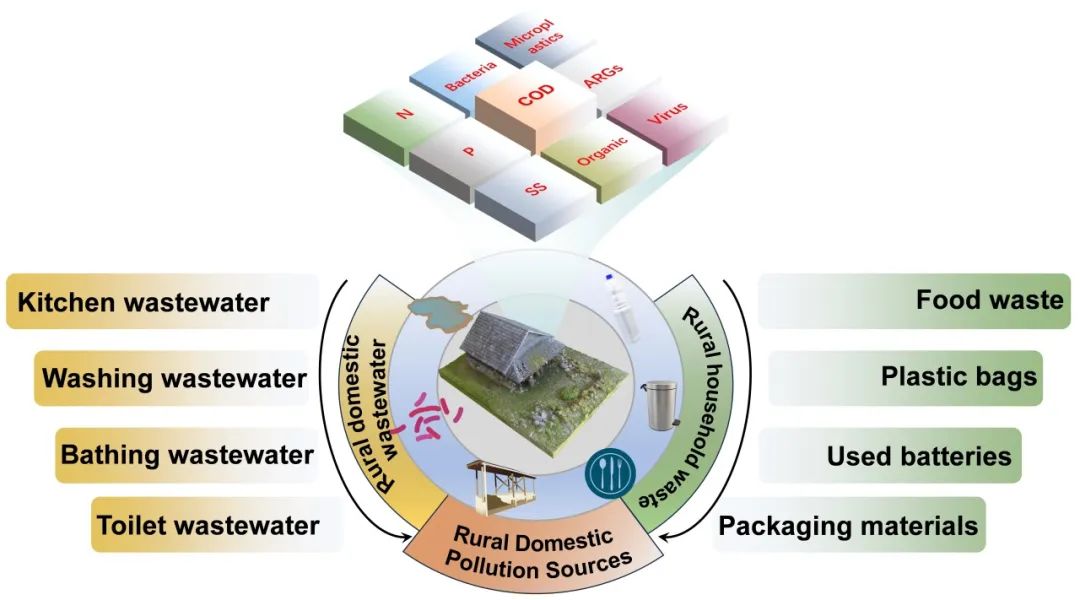

图3 流域农业面源污染的四个主要污染源

图4 2023年中国耕地面积及土地利用类型占比

图5 农业种植源带来的流域农业面源污染

图6 流域农业面源污染农村生活污染源示意图

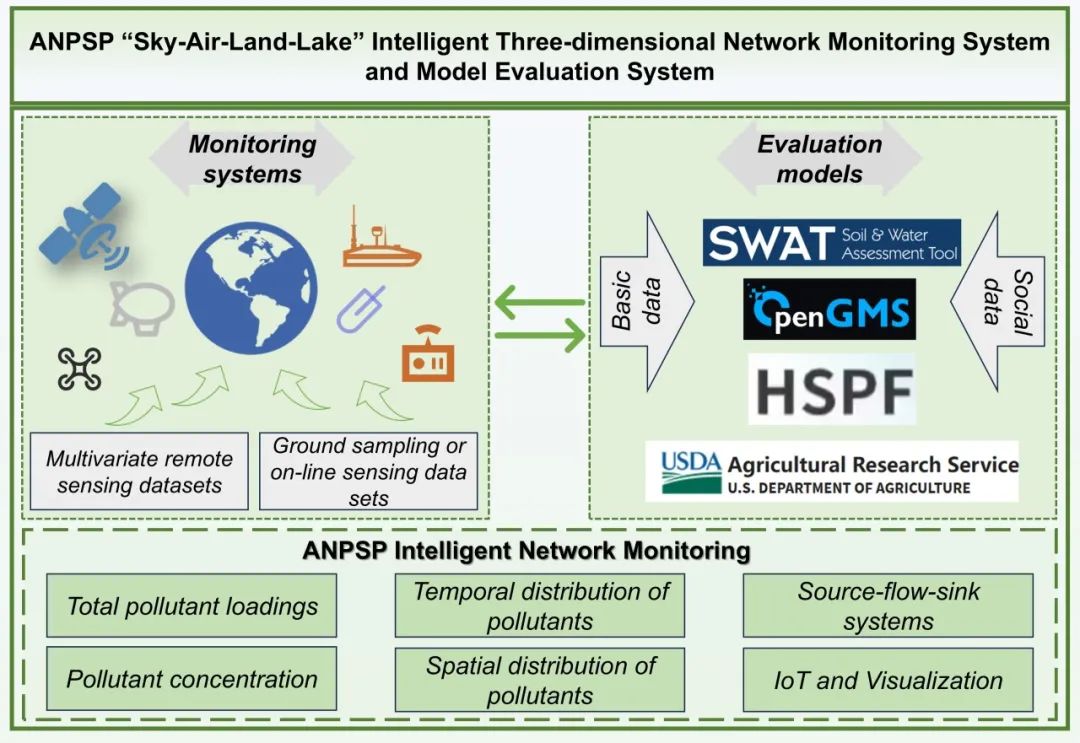

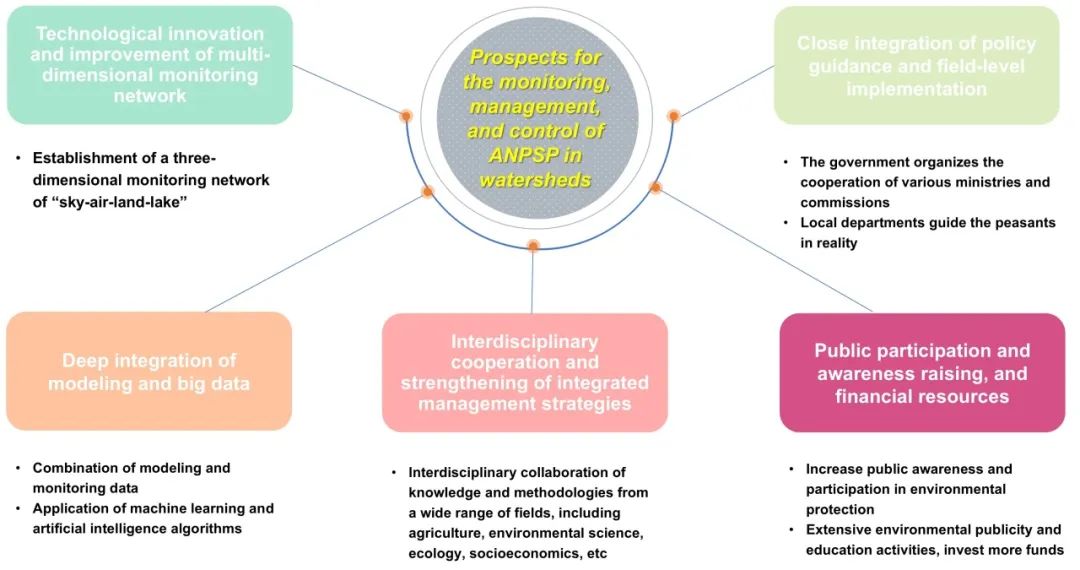

最后,我们针对中国主要湖泊和水库流域的农业面源污染现状,构建了新的“天-空-地-湖”立体综合监测网络,分析了不同尺度的流域农业面源污染监测现状,并阐明了当前模型模拟技术的概况。进而阐述了农业面源污染监测存在的挑战与不足,比如监测站点布局不合理、数据标准不统一、模型本土化适应性不足、高新技术应用率低等问题。针对这些不足之处,我们系统提出了未来展望,技术创新:提升遥感分辨率,推广无人机、无人船应用模型融合:结合IoT与大数据,提升预测精度、跨学科合作:农业、环境、生态、社会经济多领域协同、公众参与:提升农民环保意识,推广绿色生产方式、政策落地:数据支撑政策制定,实现精准防控。

图7 流域农业面源污染立体监测网络系统及评估模型系统

图8 流域农业面源污染监测建模展望

03

作者简介

田远松,环境科学与工程学院2024级博士生。以第一作者身份在Ecological Indicators,Journal of Cleaner Production,Separation and Purification Technology等期刊上发表SCI论文3篇。

王欣泽,上海交通大学环境科学与工程学院首席研究员、博士生导师,上海交通大学云南(大理)研究院院长,云南洱海湖泊生态系统国家野外科学观测研究站站长、党支部书记,担任中国海洋湖沼学会湖泊分会理事、《环境工程技术学报》编委、大理州政协委员。长期在云南大理围绕高原湖泊洱海开展专项研究工作,重点在高原湖泊水环境演替规律及治理策略、农业农村面源污染湿地治理技术优化、高效磷吸附材料开发、痕量新型污染物的迁移转化与潜在风险等方面进行了探索,发表学术论文100余篇,获授权专利18项。